ブリード(繁殖)は、ボールパイソン飼育の醍醐味の一つです。美しいモルフの組み合わせから新しい個体を作り出す喜びは、多くのブリーダーを魅了してきました。しかし、成功するためには適切な知識と準備が不可欠です。

本記事では、「繁殖の準備」から始まり、「排卵や妊娠の見極め方」、「卵の管理から孵化」そして、「産後のアフターケア」まで、一気通貫した実践的な繁殖テクニックを徹底解説します。

ご注意

・本記事では LilBallsで実践している繁殖方法 を中心に紹介しています。細かな方法や工夫はブリーダーさんごとに異なる点がありますので、あくまで一例としてご参考ください。

・本記事は、安易な繁殖を推奨するものではありません。繁殖は「新たな命を生み出す行為」であり、強い責任が伴います。計画性を持ち、十分な知識と環境を整えたうえで取り組んで頂くようお願いいたします。

目次

繁殖の全体像〜まずは流れを把握〜

ボールパイソンの繁殖をスムーズに進めるには、全体の流れを理解しておくことが重要です。

ここでは、準備から孵化まで約7〜8ヶ月間の繁殖サイクルを、わかりやすく解説します。

※ 飼育下におけるボールパイソンは1年中繁殖を行うことが可能ですが、多くの個体が繁殖活動を行う10月〜翌年の7月にフォーカスして記事を書かせて頂いてます。

※ LilBallsでも1年中繁殖にトライしています。

繁殖サイクルの概要(タイムライン)

【繁殖の年間スケジュール】

10月準備期間(環境調整)

・繁殖を行う個体(メス/オスどちらも)の体重の確認や、繁殖を促進する温度調整を行う

11月〜2月ペアリング期間

・11月:ペアリング開始

・交尾の確認と記録

・12月〜1月:継続的なペアリング

・2月:排卵の兆候を観察

2月〜3月排卵期

・メスの母体を観察し、排卵の兆候を確認

3月〜4月妊娠期

・産卵前脱皮(最終脱皮)や、体を逆さまにする回転姿勢などで妊娠の兆候を確認

・産卵前脱皮(最終脱皮)から30〜35日後に産卵

4月〜5月産卵期

・産卵のサイン(落ち着きがない、背骨が浮き出る)

・通常夜間に産卵(4〜8個)

・卵の回収と孵卵器への移動

5月〜7月孵化期

・孵卵温度:31.7°C

・湿度:90〜100%

・52〜60日で孵化

・生まれたベビーの初回脱皮(7〜14日後)

繁殖の基本知識と条件

ボールパイソンの繁殖を成功させるには、まず基本的な条件を理解することが重要です。

健康な親個体の選定と適切なタイミングが、繁殖成功の鍵となります。

繁殖可能な年齢と体重

ボールパイソンの繁殖において、最も重要なのは個体の成熟度です。

オス(雄)の繁殖条件

体重700g以上(理想的には800g以上)

年齢1.5歳以上

健康状態良好で定期的に給餌を受け入れている

メス(雌)の繁殖条件

体重1500g以上(理想的には1800g以上)

年齢2歳以上

産卵歴初産の場合は特に慎重な観察が必要

繁殖における重要な注意点

これらの条件を満たしていない個体での繁殖は、健康リスクが高く、成功率も低くなります。

特にメスは産卵により大きな体力を消耗するため、十分な体重があることが重要です。

また、オスにおいては体重より成熟度が重要です。未成熟のオスも交尾を行う事がありますが、無精卵や発生が途中で止まってしまう卵が生まれるリスクが高まります。

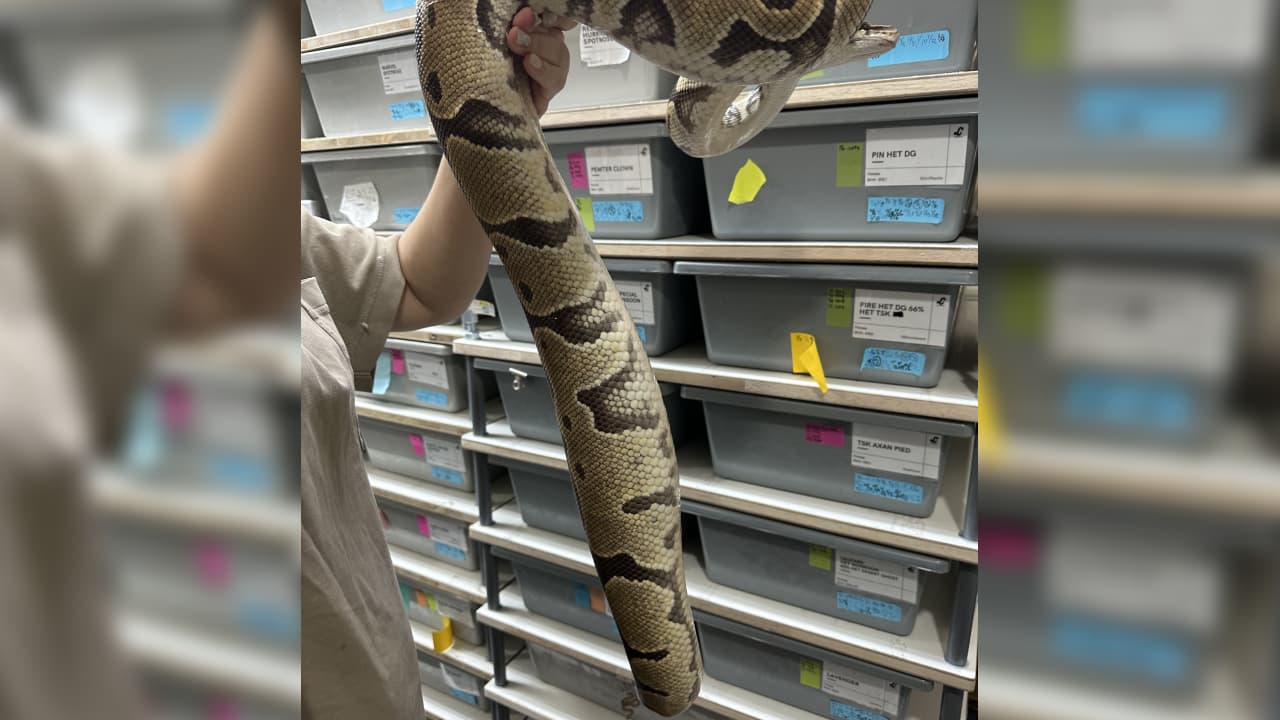

体格差があっても問題なく繁殖可能です!(大きい方がメス)

繁殖シーズンの理解

野生のボールパイソンは、アフリカの乾季と雨季のサイクルに合わせて繁殖します。

飼育下では、このサイクルを人工的に再現することで繁殖を促します。

繁殖シーズンの特徴

10月環境調整開始(温度等を人工的に操作し繁殖ホルモンを刺激します)

11月〜2月メインのペアリング期間

3月〜5月産卵期

5月〜7月孵化期

この自然のリズムを理解し、適切な環境変化を人工的に与えてあげることが繁殖成功への1つの鍵になります。

ベナン|W国立公園・雨季のサバンナ(Photo by Caesar Abebrese, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

繁殖準備(10月の環境調整)

10月は繁殖準備の開始時期です。この時期の環境調整が、その後の繁殖成功を大きく左右します。

温度管理

温度の段階的な低下は、ボールパイソンの体内時計に季節の変化を認識させ、繁殖ホルモンの分泌を促します。

急激な温度変化は避け、1週間かけて徐々に目標温度まで下げていきましょう。温度を下げてボールパイソンの繁殖を促す行為をクーリングと呼ぶことがあります。

ブリーダーごとの違いについて

※ブリーダーによって繁殖促進の考え方はさまざまです。オスを一時的に低めの温度環境へ移す人もいれば、温度を変えずに繁殖を行う人もいます。クーリングは個体に負担をかける行為でもあるため、よく観察しながら自分の環境と個体に合った方法を選びましょう。

※LilBallsでは極端は温度変化は避けるため、時期によって温度を下げる事は行なっておらず年間を通して27°〜28°に設定しています

温度設定の目安

ホットスポット27.8°C程度に下げる(通常は30°C前後)

クールサイド25.6°C程度に下げる(通常は27°C前後)

夜間温度さらに1〜3°C下げても良い(生体の体調を見ながら調整)

湿度管理

繁殖を控えた個体にとって、安定した湿度は体調管理の基本となります。

特にペアリング期(おおよそ11月〜)は、温度よりも湿度のほうが交尾に影響を与えることがあります。

湿度管理

湿度の維持年間を通じて60〜70%を維持

水の管理水入れは常に新鮮な水を用意

給餌頻度の変更

繁殖期に入ると、多くのボールパイソンは食欲が減退します。

これは自然な行動なので過度な心配は不要ですが、メスは産卵で大きな体力を消耗し体重も減少します。そのため、食べてくれる個体にはできるだけしっかりと給餌しておくことが望ましいです。

給餌頻度の変更

通常期7〜10日に1回

繁殖期10〜14日に1回(食べない場合は無理に与えない)

オスの絶食繁殖期中、オスは数ヶ月間絶食することがある

ペアリング開始(11月ごろ〜)

環境の準備が整ったら、いよいよペアリングの開始です。

11月からのペアリング開始

11月に入ったら、以下の手順でペアリングを開始します

ペアリング開始手順

健康チェック両個体の健康状態を最終確認

体重測定繁殖条件を満たしているか再確認

脱皮サイクル確認メスが脱皮直前の場合は延期

初回ペアリングオスをメスのケージに導入

初回のペアリングは慎重に観察し、激しい拒絶反応がないことを確認してください。

3日サイクルの管理方法

効果的なペアリングには「3日サイクル」が推奨されます

3日サイクルの流れ

1〜3日目オスとメスを同居させる

メスのケージを使用する理由:メスの匂いが充満していることで、オスの繁殖行動を促進4〜6日目オスを元のケージに戻す(分離期間)

7〜9日目再びペアリング

このサイクルを2-3ヶ月間継続メスが明確な妊娠兆候を示すまで続ける

分離期間中にオスは体力を回復し、メスは次のペアリングに向けて準備します。

交尾を促進するテクニック

交尾がなかなか始まらないのは、ブリーダーなら誰もが経験する悩みのひとつです。

焦っても相手は生き物ですので思うようにいかないことが多く、まずは落ち着いて待つことが大切です。

とはいえ、確実性はないものの、実際にいろんなブリーダーさんが試している方法がいくつかありますのでご紹介します。

交尾を促進する方法

オスの匂いをメスにつけるオスのプラグ(精液や体液が固まったもの)をメスの総排泄口付近に付ける

「オスの性的刺激を模倣して交尾を誘発しよう」という発想。科学的な裏付けはほとんどなく、あくまでブリーダー間で試されているテクニックのひとつ湿度を一時的に上げる軽いミスト(霧吹き)などで水をかけ湿度を一時的に高くする

野生下で雨が降った後に繁殖行動が活発になるという自然のサイクルを再現するテクニック。やりすぎは厳禁

雨の日で湿度が上がった場合も、指切りしやすい傾向にあります拒食中の個体で積極的にペアリングを行う体重や年齢が規定の数値のオスやメスが拒食になった場合は、盛っている可能性があります。その場合は積極的にペアリングを試みましょう。

他のオスを一時的にメスのケージに入れる本命ではないオスを一時的にメスのケージにいれる

フェロモン刺激でオスの繁殖行動を活発化。本命ではないオスとメスが交尾を行う可能性もあるので、交尾をしても問題ないオスを入れるのが良い他のメスの脱皮柄を入れる 脱皮柄の匂いによるフェロモン刺激でオスの繁殖行動を活発化。

メス2匹に対して、オス1匹をケージに入れる1つのケージにメス2、オス1の3匹を入れる

狙ったペアの交尾を促進するというよりは、交尾の機会を増やすやり方。メスはどちらも、オスと交尾をしても問題ないメスを入れること

複数同居はストレスやトラブルの原因になることもあるため、観察を怠らず注意して行うこと

成功の兆候を見極める

交尾してすぐに妊娠することもありますが、必ずしもそうとは限りません。

排卵を確認できるまでは、焦らずに何度かペアリングを続けてあげるのがおすすめです。

ペアリングが成功している兆候

オスがメスに巻きつく行動

メスが積極的にオスを受け入れる

交尾行動の観察(尻尾の絡み合い/ロッキング/指切り)交尾は数時間から24時間以上続くことも

朝に尻尾の絡み合いの状態を確認できれば、交尾成功の可能性が高いペアリング後のメスの行動変化

交尾の様子(尻尾を絡めて交尾を行います)

※尻尾を絡めている様に見えても必ずしも交尾が成功しているわけではありません

以下の兆候が見られる場合は一時中断を検討

激しい拒絶反応

攻撃的な行動

極度のストレス症状

排卵と妊娠の管理

メスが妊娠すると、特徴的な行動や体の変化が現れます。

これらのサインを見逃さないことが、適切な繁殖管理につながります。

排卵(Ovulation)の確認

排卵は「卵胞が卵管へ放出された瞬間~前後の短期間」に起きるイベントです。ここを見極めると、その後のスケジュール(産卵前脱皮/最終脱皮→産卵)のカウントが正確になります。

主な兆候(数時間~1日程度)と確認方法

体型の変化中~後胴部だけが(下から4分の3くらいのあたり)食後の塊のように一時的に大きく見える

(数時間~半日が多い)行動の変化テールサック(尾を強く折り曲げる)や、動きが鈍くなる/落ち着かない

水場での行動水入れに体を巻き付ける行動が増えることがある

産卵までの目安排卵を確認したら、産卵前脱皮(最終脱皮)まで概ね2週間前後

そこから約30日前後で産卵が目安管理のポイント日付を必ず記録し、給餌は個体の様子を見つつ控えめに

排卵の様子

排卵時期における注意点

排卵時期に底面ヒーターで温度を上げすぎないよう注意してください。

排卵が来る前に底面ヒーターを利用している場合は底面の温度が30°を超えないよう28°を保つようにした方が成功率があがると言われています。

ただし、排卵が明確に確認されたあとは30°まで上げたほうが良いです。

妊娠(抱卵:Gravid)の確認

排卵後のメスは抱卵(gravid)状態に入り、行動・体色・体型が段階的に変化します。ここでは「排卵後かどうか」を判定し、産卵までを管理します。

行動の変化(排卵後~産卵まで)

温度選好の変化ボウル巻き(冷所選好)が増える、温度勾配を頻繁に行き来する

摂食行動拒食に移行する個体が多い(ただし産卵直前まで食べる個体もいる)

特殊な姿勢逆さで横たわる姿勢(回転姿勢)が見られることがある

(全てのボールパイソンが示す行動ではなく、個体差あり)

回転姿勢

身体・体色の変化

体色の"グロー"体色が明るくなり、光沢を帯びる。特に腹部が明るく見える

後胴のボリューム増脊椎の立ち上がり(背骨が浮き出して、断面が三角形っぽくなる)

体重の変化中期にかけて増え、産卵直前はやや減少に転じることが多い

背骨が浮き出て、体の断面が三角形っぽくなっている状態

産卵までのマイルストーン(管理用カレンダー)

排卵日目視で記録(「フットボール状膨らみ」を見た日)

産卵前脱皮(最終脱皮)排卵の約14〜20日後

脱皮完了産卵まであと約30日前後のカウントダウン開始

産卵予定日産卵前脱皮(最終脱皮)から約27〜40日(±10日程度の幅)、または排卵から約45日前後

その他の妊娠/排卵確認方法

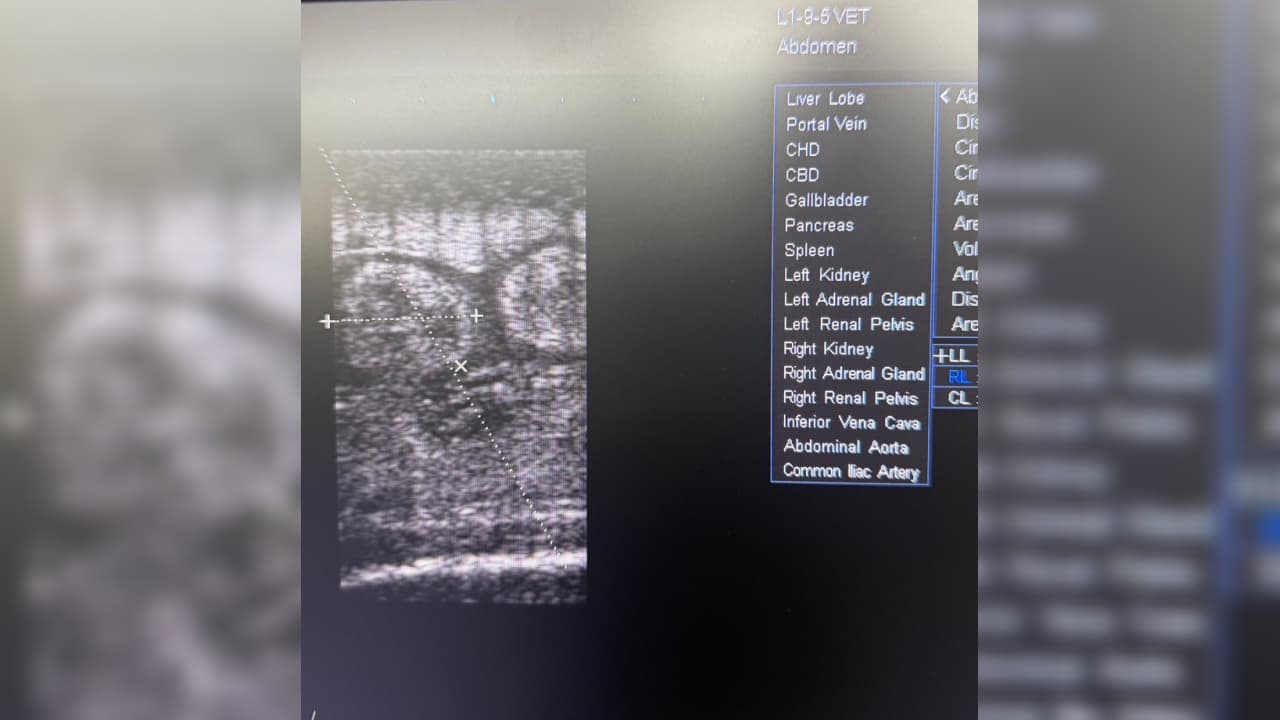

LilBallsでは、妊娠確認の精度を高めるためにエコー検査を取り入れています。

エコー機材の導入にはコストがかかりますが、目視では確認しづらい初期段階の卵胞も確認できるのが大きな利点です。

飼育個体が増えてきて妊娠確認の精度を上げたい方には、エコーの活用をおすすめします。

エコーでみた卵胞

産卵

産卵前脱皮(最終脱皮)から約30日後に産卵することが多いです。

個体によっては40日以上かかる場合もありますので、焦らず母体にストレスをかけないよう、日々慎重に観察しましょう。

産卵準備

環境の準備

温度29〜31°Cで一定に保つ

湿度70〜80%に保つ

静かな環境ストレスを避けるため騒音を最小限に

産卵のサイン

落ち着きがなくなる産卵が近づくと頻繁に動き回る

背骨が露骨に浮き出す産卵前の特徴的なサイン

卵の形が確認できる産卵前は目視で卵の輪郭が見える

夜間から早朝にかけて産卵は通常この時間帯に行われる

産卵数

平均4〜8個初産は少なめ

10個以上大型個体では10個以上産むことも

無精卵(スラッグ)混じることもある

卵のサイズ大量に産む際は、卵1つあたりの大きさが小さい場合がある

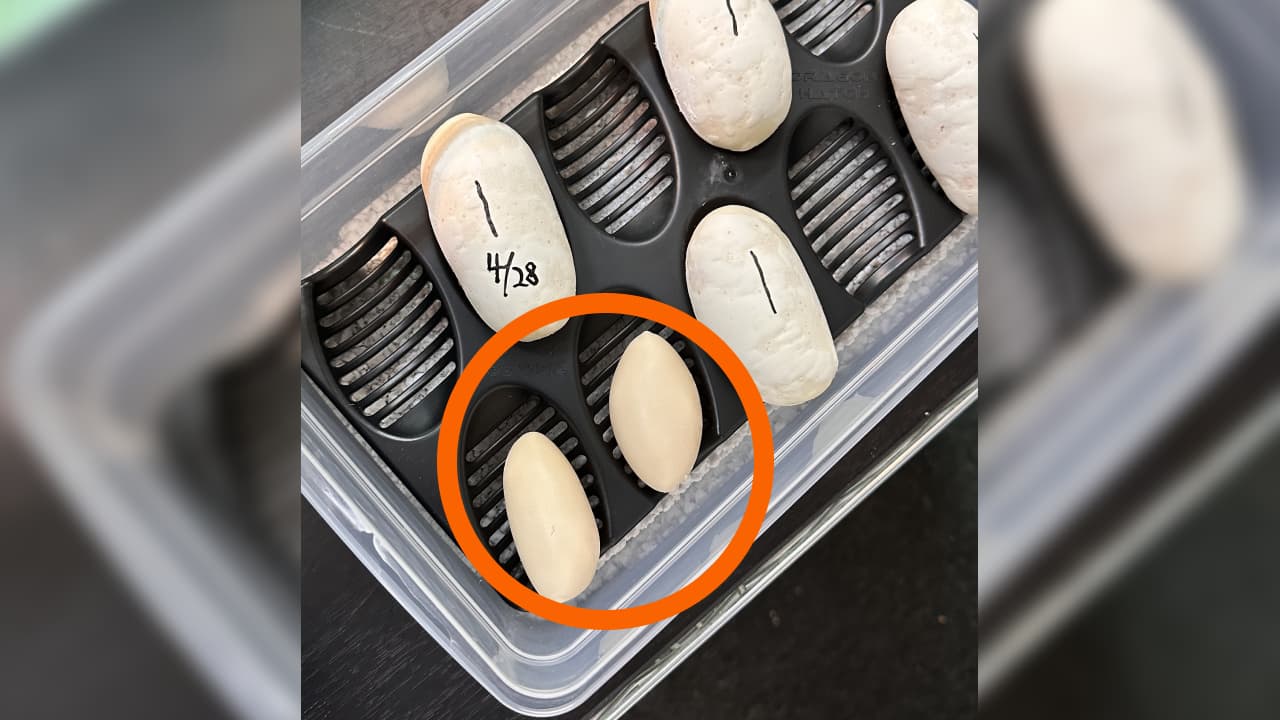

1度の出産で13個の卵を産卵、2つスラッグでした

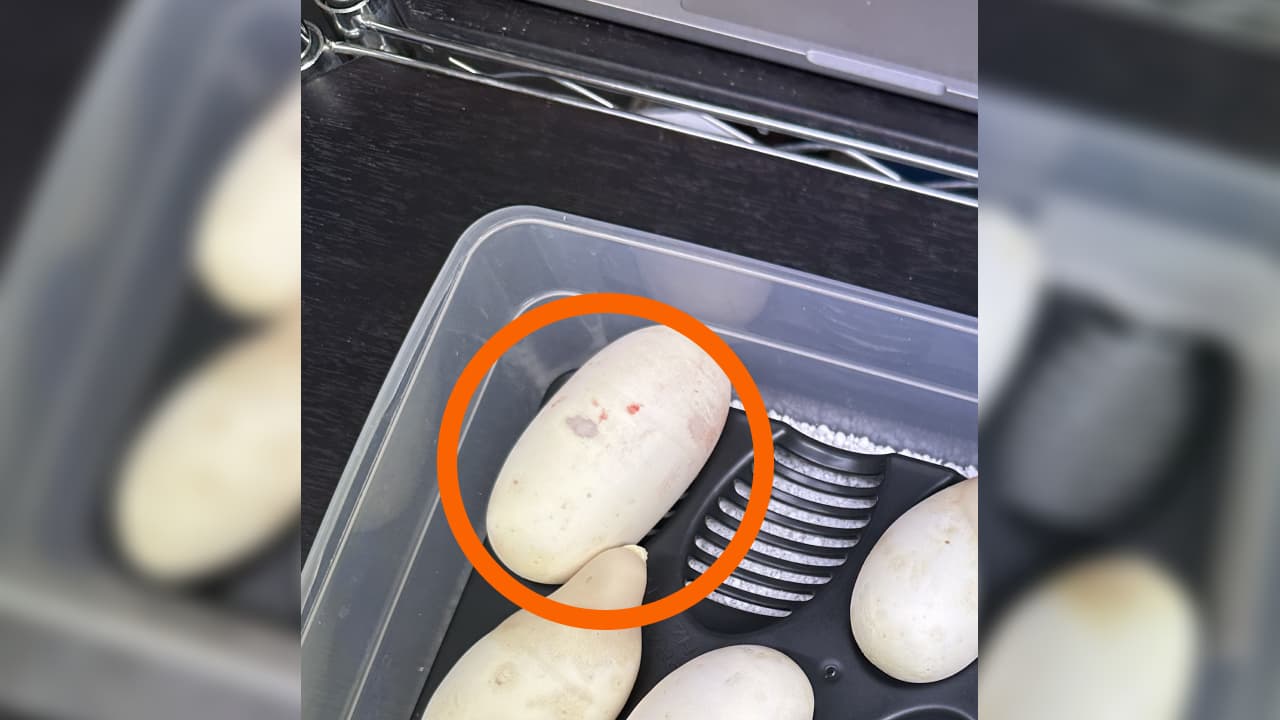

卵の種類と見分け方

産卵された卵には様々な種類があり、それぞれ特徴が異なります。正しく見分けることが、適切な管理につながります。

卵の種類

正常な有精卵

色:白〜クリーム色で光沢がある

形:楕円形でふっくらとしている

サイズ:90〜150g程度(平均100〜120g)

質感:表面が滑らかで、適度な弾力がある

キャンドリング:明るいオレンジ〜赤色で血管が見える

無精卵(スラッグ/Slug)

特徴:孵化することはない

色:黄色がかった色や緑がかった色

形:しぼんだような外観

質感:表面がザラザラしていて硬い

サイズ:正常卵より小さい(同じくらい大きさのものあります)

原因:メスの体重不足や栄養不足

キャンドリング:黄色〜緑色で血管が見えない

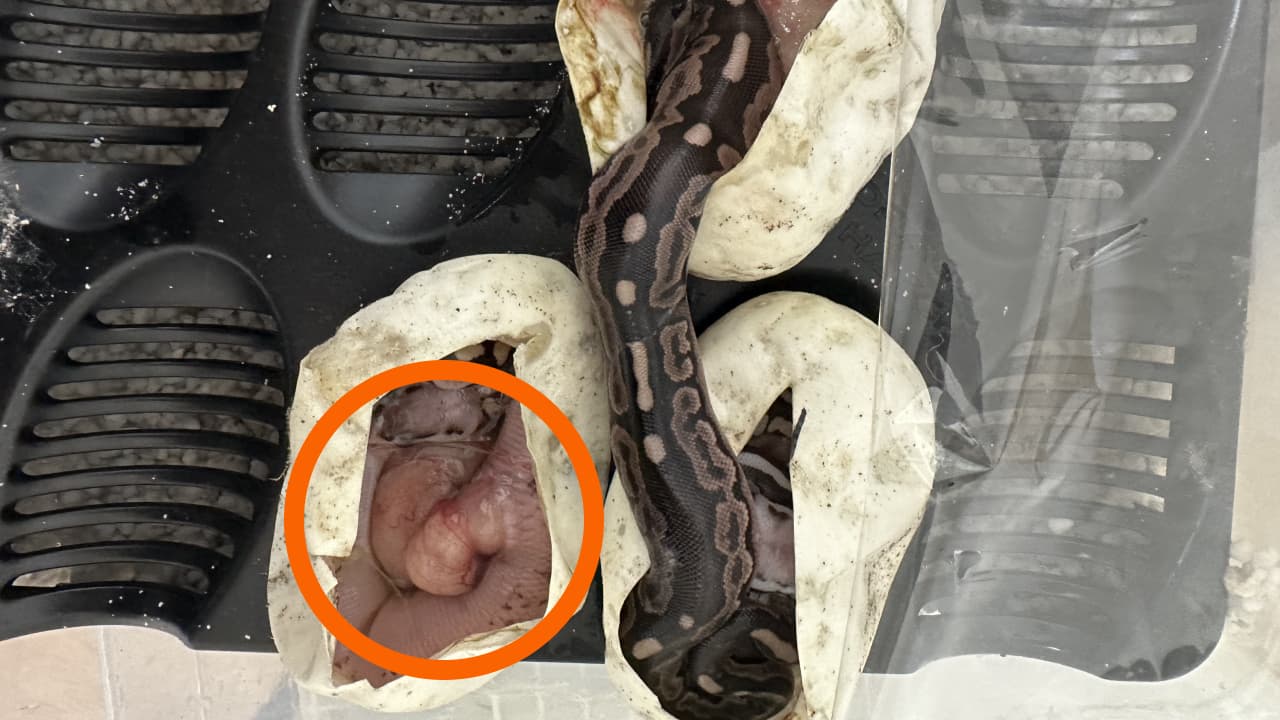

ブーブーエッグ(Boob Egg)

特徴:完全に発達していない卵で、卵の一部が未発達で変形している

見た目:通常の卵より小さめだが、スラッグよりは大きい

孵化の可能性:多くの場合孵化するが、子ヘビは小さめ

成長:孵化後は通常サイズに追いつくことが多い

ウィンドウエッグ(Window Egg)

特徴:卵殻の一部が透明な「窓」のようになっている卵

内部観察:殻の一部から内部の発育が観察できる

原因:殻の形成時の異常だが、孵化には影響しないことが多い

対応:薄い部分をマスキングテープで補強(その他ボンドなども有効)

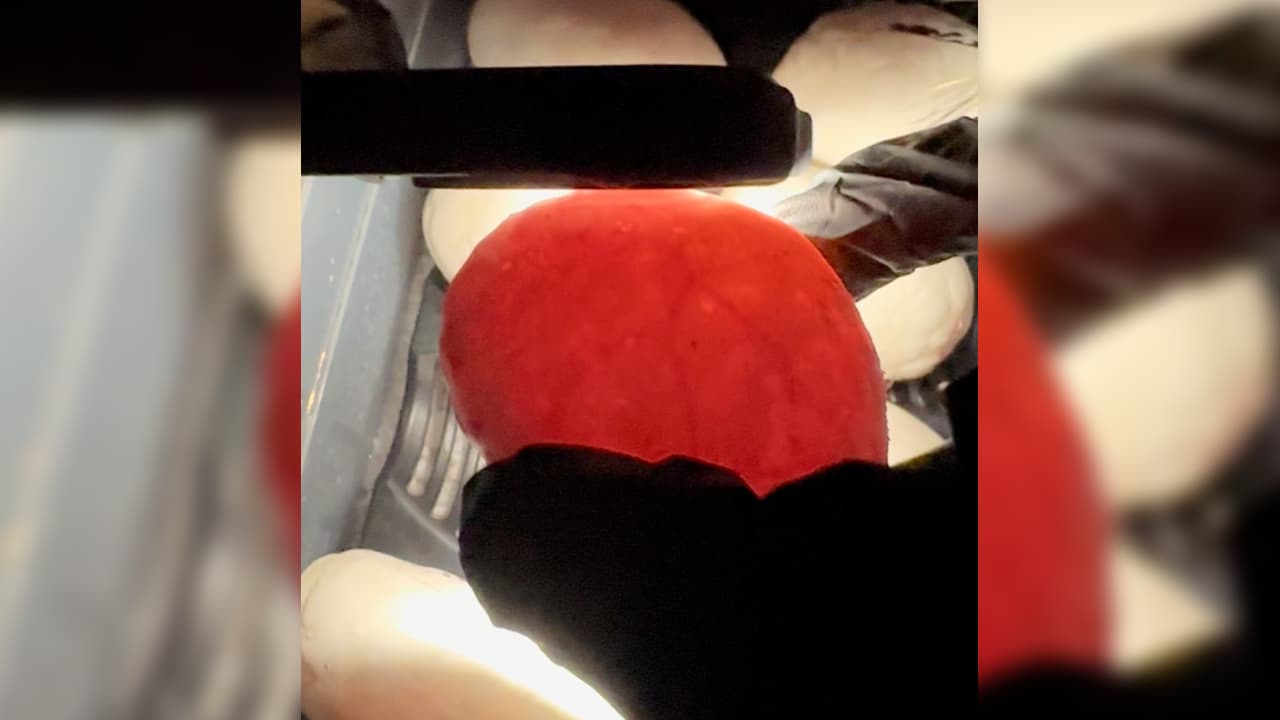

卵の判別方法(キャンドリング)

実施方法暗い部屋で行い、強めの懐中電灯やキャンドルライトを卵の底から照射

光を透過させることで卵の内部構造を観察判別ポイント - 有精卵橙〜赤色に透け、血管網(赤い筋状の模様)がはっきり見える

発育が進むと、血管の中心部に胚(胚芽/小さな影や濃いスポット)が確認できる

時間の経過とともに光が透けにくくなり、影が大きくなる判別ポイント - 無精卵黄色〜黄緑色っぽく透ける

内部に血管が見られず、透明感が強い

しばらく経つとカビたり、しぼんだりする場合が多い実施時期産卵後から可能(産卵後1週間程度ではっきり胚が確認できる)

注意頻繁に行うと卵にストレスを与えるため、週1回程度に留める

キャンドリング(有精卵)

卵の管理と孵化

いよいよ繁殖の最終段階、卵の管理です。

ここで失敗すると母親の頑張りが水の泡になってしまうので、孵化まで慎重に卵の管理を行いましょう。

卵の回収

母親への配慮産卵後の母親は気が立っていることが多い。優しく抱卵を解き、卵を回収する

産卵後、卵を大事に抱卵している状態

卵の向きに注意回収の際は、卵の上下を変えないよう注意(印をつけると良い)

卵の上下がわかる様に印をつける

慎重な取り扱い産卵後の卵はくっついているため、力で無理に剥がそうとしない

無理に卵を剥がさずにそのままの状態で孵化容器で管理

破損リスク管理産卵後時間が経った卵は、殻が固くなっているため引っ張りすぎると破ける危険大

容器への移動回収した卵は、速やかに孵卵容器に移して管理

破損時の対処卵が破けてしまった場合やウィンドウエッグの場合は、マスキングテープで補強(その他ボンドなども有効)

マスキングテープで補強した卵

発達の確認キャンドリングで胚の発達を定期的に確認

無精卵の処理スラッグは早めに除去(有精卵にカビが移る可能性)

経過観察異常な卵でも、明らかな腐敗がなければ経過観察を続ける

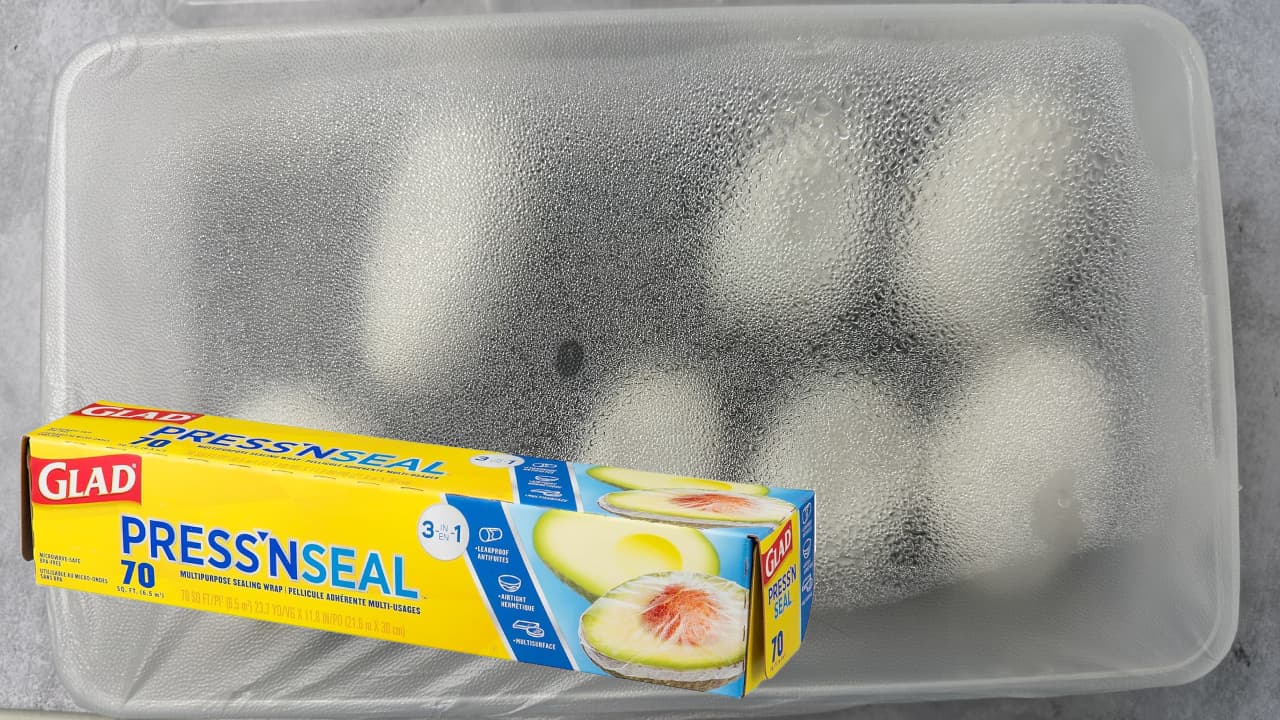

孵卵容器の準備

基材選び(目的:湿度90〜100%の確保)

ハッチライト爬虫類の孵化に最適化された市販のもの

.jpg?alt=media&token=1bc887f2-bc9f-4107-964e-8905bd573582)

画像:Hatch Rite https://hatchrite.com の製品

パーライト + 水 + エッグトレイパーライト+水(容器に対して1cmくらい)+エッグトレイ(100均のメッシュボード等でも代用可)

画像:パーライト+水+エッグトレイ

画像:パーライト+水+100均のメッシュボード等

バーミキュライトとパーライトの混合1:1の水との重量比

密閉方法

湿度を保つためラップなどで密閉する密閉しても卵の状態では問題無し

プレスンシール推奨海外のプレスンシールというラップがおすすめ

孵化時の対応ボールパイソンが顔を出してきたら少し空気穴を作る

プレスンシールで密閉した卵

孵卵環境と管理

温度管理

30~32°Cで一定に保つ(LilBallsは31.7℃)。温度設定も大切ですが、一定に保つことが最も重要。爬虫類専用のインキュベーターがおすすめ

湿度管理

90〜100%を維持。容器内に水滴が付く程度が目安

孵化期間

52〜60日前後で孵化。個体差があるため焦らず観察

定期管理

週1回の状態確認。カビが生えた卵は早めに隔離して他の卵を守る

カビの生えた卵

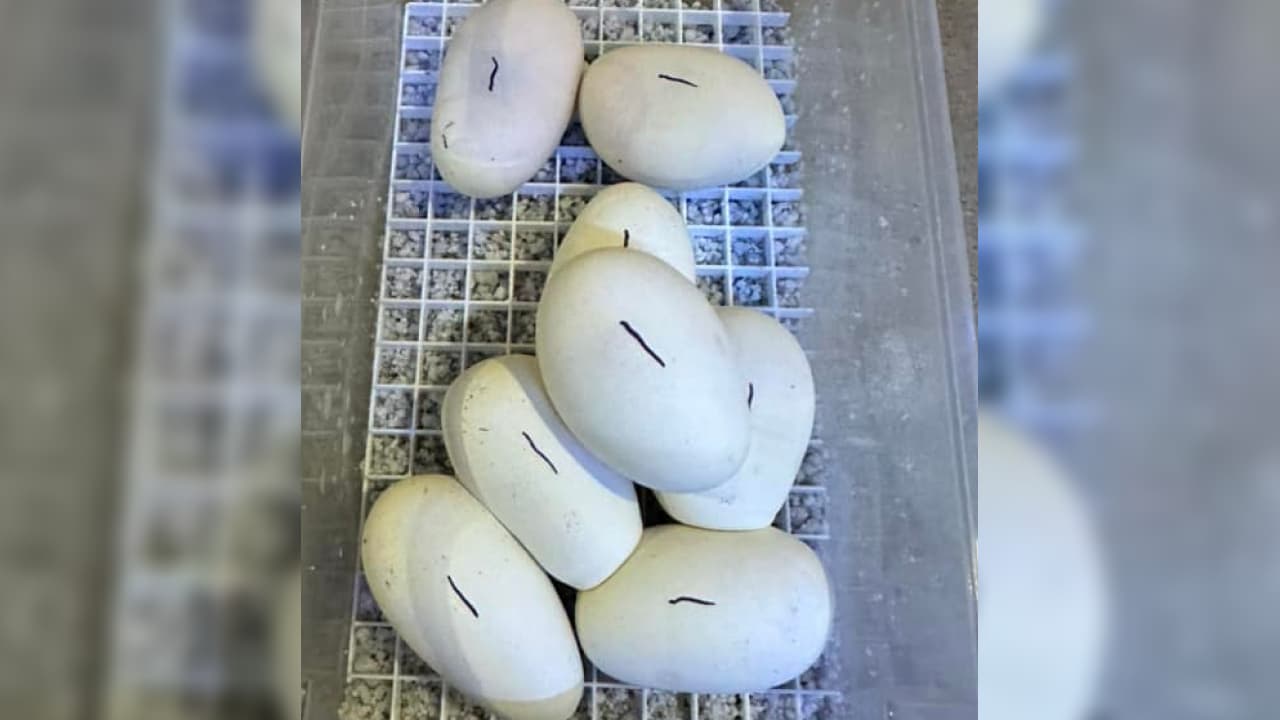

孵化の兆候とエッグカットについて

孵化の前兆と観察ポイント

ボールパイソンの卵は通常52〜60日程度で孵化しますが、その前に明確な兆候が現れます。

孵化が近づいているサイン(孵化2週間前〜)

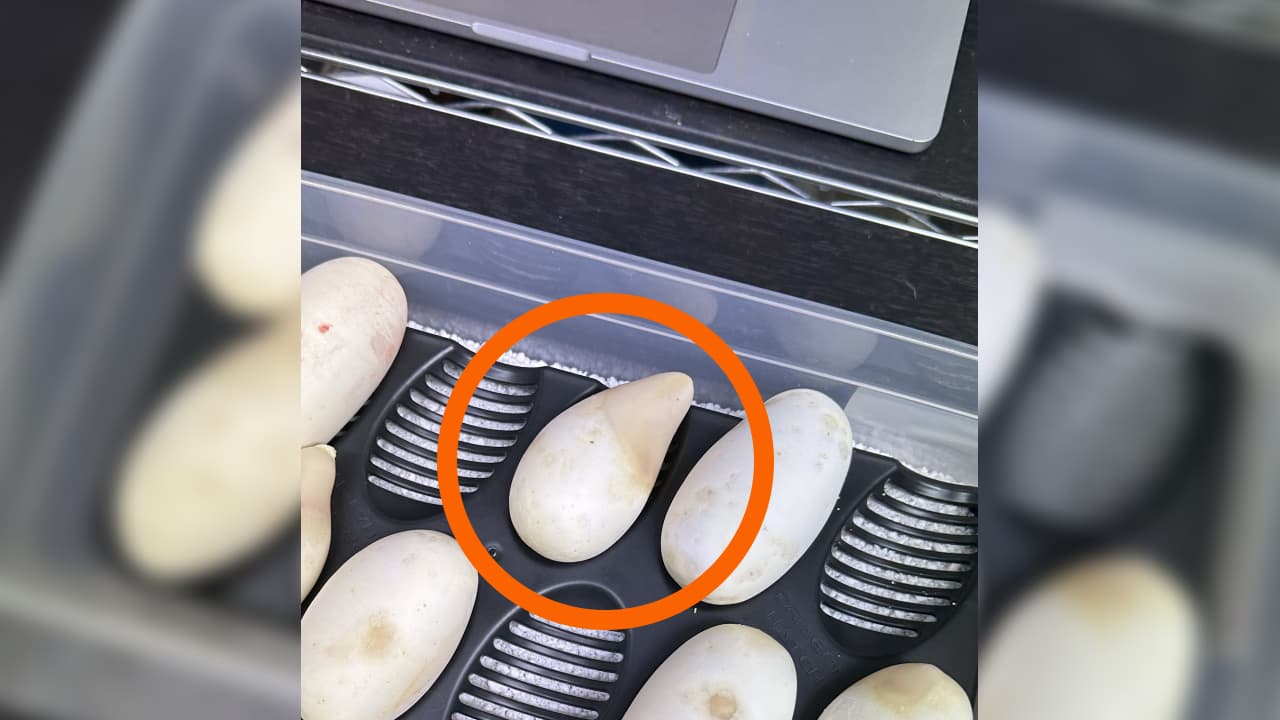

卵のへこみ(デント)孵化の約2週間前から卵が凹み始める

水滴の出現卵の表面に水滴が現れることがある

卵の収縮卵が徐々に縮んでしわが増える

色の変化卵の色が若干変化する場合がある

凹み始めた卵

ピッピング(自然孵化)の過程

52〜55日目最初の卵がピッピング(卵歯で殻を破る)を始める

スリット形成鼻先で小さな切れ目を作る

頭部露出鼻と頭だけを出した状態で休息

卵を破って頭を出している状態

卵黄(ヨークサック)吸収この期間中に残りの卵黄を完全に吸収

※卵黄をすべて吸収しきらずに出てくる場合もありますが、過度に心配する必要はないかと思います。(脱皮後、初給餌が成功すれば問題ありません)

卵黄(ヨークサック)を吸収する前の様子

完全孵化通常ピッピング後、24〜48時間で完全に出てくる

エッグカット(人工的な卵の切開)について

エッグカットは、ブリーダーが人工的に卵を切開して孵化を補助する技術です。世界中のブリーダー間で賛否両論がある手法です。

エッグカットとは

人工的介入卵の殻に小さな切り込みを入れて孵化を補助する

選択的処置主に商業ブリーダーが行う処置で必須ではない

目的モルフの早期確認や弱い個体の救済を目的とする

エッグカット後の様子 ※ 表現が見える様に大きめに切り込みを入れてます

エッグカットのタイミング(重要)

最低基準:55日以降55日前はあまりお勧めできません

推奨タイミング最初のボールパイソンが卵の殻を破って(ピッピング)から、24〜48時間後、または孵化予定日の52〜58日目

多くのブリーダーの基準:「First pip rule(最初の卵がピップしたら他も切る)」を採用一つでもピッピングが始まったら、他の卵も同じタイミングでカットすることで孵化のタイミングを揃えます

エッグカットが検討される状況

最初の卵がピッピングしたが、他の卵に動きがない最初の卵がピッピングから24〜48時間経過しても他の卵に孵化の兆候がない状況

70日を過ぎても孵化しない通常の孵化期間(52〜60日)を大幅に超過している場合

卵歯(エッグトゥース)の欠如が疑われる個体自力で殻を破る能力に問題があると判断される個体

過去に同腹で溺死例がある血統遺伝的要因により卵内での窒息死リスクが高いと判断される場合

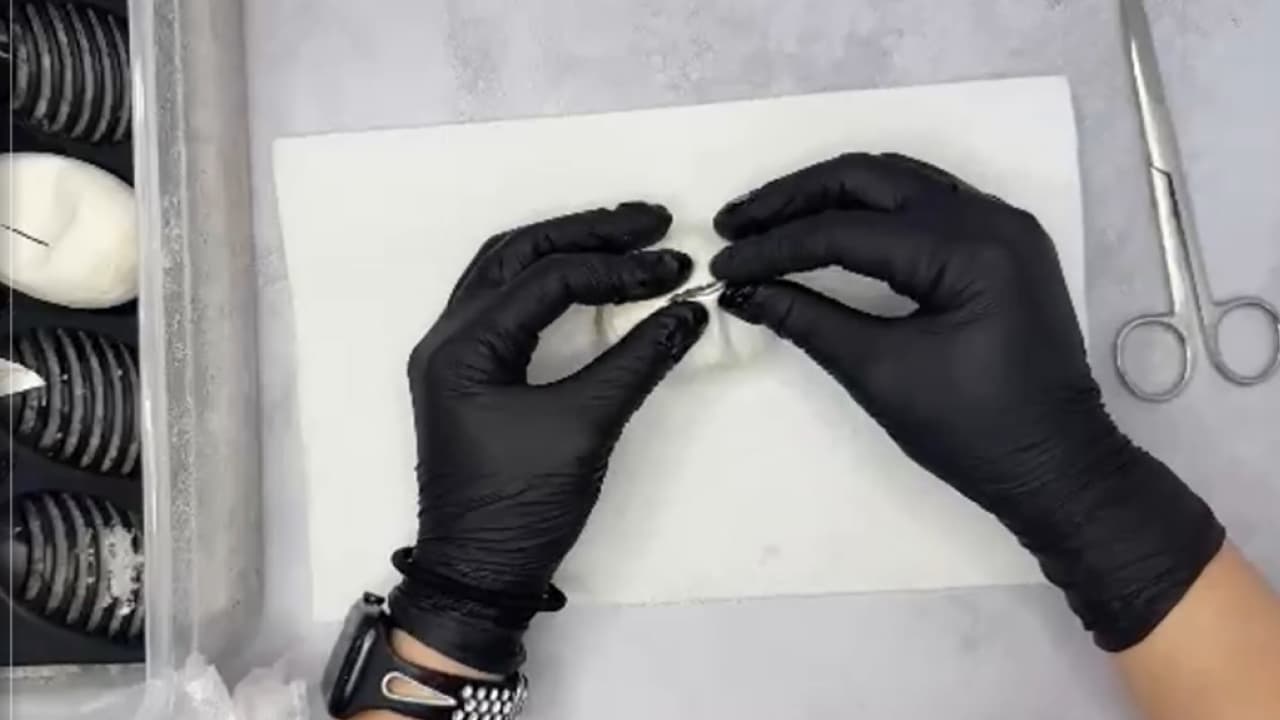

エッグカットの具体的な手順

必要な道具

清潔な小さなハサミ爪切り用や縫合用ハサミが最適

消毒用アルコール道具の消毒に必須

使い捨て手袋ニトリルまたはビニール手袋を使用

清潔なペーパータオル作業台の準備と清掃用

実施手順

1. 準備手を石鹸で洗い、手袋を着用、道具をアルコール消毒

2. 卵の確認キャンドリングで生存と血管の位置を確認

3. 切開位置の決定卵の上部1/3、自然な「折り目」に沿って

4. ピンチング殻を軽くつまんで血管を移動させる

ピンチング:卵を優しくつまんで血管を移動させる様子

5. 切開約5cm(2インチ)の直線または逆V字の切り込み

切開:慎重に切り込みを入れる様子

6. 開口部作成三角形の窓を作り、必要に応じて閉じられるように

7. 確認軽く触れて反応を確認(無反応でも24時間は待つ)

確認:卵の中の状態を慎重に確認

8. インキュベーターへ戻すそのまま自然な孵化を待つ

エッグカットのリスクと注意事項

主なリスク

早すぎる切開卵黄吸収が不完全→最初の栄養分として必要なので完全に吸収するのが望ましい

感染症不適切な消毒による細菌感染

出血血管の損傷(適切なピンチングで予防可能)

脱水大きすぎる切開による急激な水分喪失

エッグカットに関する議論

世界中のブリーダー間で賛否両論がある技術です。両方の意見を理解した上で判断することが重要です。

推進派の主張

• 生存率が向上する(特に高価なモルフで重要)

• 溺死を防げる(卵内の羊水による窒息死を防止)

• 早期のモルフ確認により市場価値を最大化

• 経験上、適切に行えば問題ない

反対派の主張

• 自然選択を妨げる(弱い個体の人工的延命)

• 野生では問題なく孵化している

• 感染リスクの増大

• 卵黄吸収不全のリスク

初心者の方へのアドバイス

初心者への基本原則

55日ルール特別な理由がなければ55日前には切開しないほうがよい(孵化環境にもよります)

迷ったら待つ不確実な場合は自然孵化を待つ

初回は指導を受ける経験者の立ち会いのもとで実施

記録を残す切開日、反応、結果を詳細に記録

ボールパイソンの繁殖において、エッグカットは単なる技術ではなく、新しい生命に対する責任を伴う重要な判断です。自然のプロセスを尊重しながら、必要に応じて適切な介入を行うバランスが大切です。

産後の母体のアフターケア

産卵を終えた母親は、大きな体力を消耗しています。適切なアフターケアを行うことで、母体の健康を守り、次回の繁殖成功にもつながります。

卵回収直後のケア

匂いの除去(最重要)無香料の石鹸で母親を優しく洗浄。

卵の匂いを完全に除去することが重要。

匂いが残っていると、母親は抱卵姿勢を続け、拒食が続く可能性があるケージの完全清掃床材を全て交換。ケージ全体を消毒・洗浄。水入れ、シェルターも全て洗浄。新鮮な水を用意

水分補給とリハイドレーション

脱水症状への対処産卵により大量の水分を失っているため、適切な水分補給が重要

27〜29°Cの温水に5〜10分ほど浸ける(匂いの除去にもなり一石二鳥)電解質バスの活用重度の脱水の場合:スポーツドリンク75%+水25%の電解質バスも有効

1日1〜2回、症状が改善するまで続ける

栄養回復プログラム

体重減少産卵により体重の最大28%を失うことがある

体力低下排卵から産卵まで、そして産後まで長期間の拒食により体力が大幅に低下

給餌再開のタイミング卵回収後、匂いを除去してから3〜7日後に最初の給餌を試みる個体により反応は異なる(すぐに食べる個体もいれば、時間がかかる個体もいる)

積極的な栄養補給食欲が戻ったら、大きめのラット週1回のペースで給餌。体重が産卵前の水準に戻るまで、可能な限り給餌を続ける。産前の体重+αまで回復させることが理想。脂肪の蓄積は次回繁殖の成功にも重要

休養期間

休養期間の重要性年1回の繁殖が基本(毎年繁殖は可能だが、母体への負担を考慮)。

無精卵(スラッグ)を多く産んだ場合は、1年休ませることを推奨体力回復の目安完全な体力回復には2〜3ヶ月必要。

次回繁殖までに十分な体重(1500g以上)を確保

健康モニタリング

観察ポイント

体重の定期的な測定(週1回)、食欲の回復状況、脱皮サイクルの正常化、活動性の回復、異常な行動がないか確認

獣医師への相談が必要な症状

1ヶ月以上の拒食が続く、極度の体重減少(30%以上)、異常な分泌物や出血、活動性の著しい低下、呼吸困難や口を開けた呼吸

適切なアフターケアにより、母親は徐々に体力を回復し、健康な状態に戻ります。この回復期間は次回の繁殖成功にも大きく影響するため、焦らず丁寧にケアすることが重要です。

成功のための実践アドバイス

繁殖を成功させるための重要なポイントを、実践的な視点からまとめました。

繁殖成功の最重要ポイント

繁殖を成功させるために最も重要なのは、親個体の健康管理と適切な環境設定です。特にメスの体重が1500g以上、オスが700g以上あることを確認してから始めることが、健康なボールパイソンを得るための第一歩です。

体重管理の徹底メスは1500g以上、オスは700g以上の体重を維持

痩せた個体での繁殖は母体にも子蛇にもリスクが高い温度管理の重要性クーリング期間中は日中28〜29℃、夜間24〜27℃程度を維持

急激な変化は避け、1週間かけて徐々に調整ペアリングのタイミングメスの排卵サインを確認してからペアリング

腹部の膨らみや食欲の変化に注意詳細な記録を残すペアリング日、交尾確認、脱皮、行動変化など全て記録

写真や動画での記録も推奨栄養補給の最適化繁殖前にはカルシウムとビタミンD3を適切に補給

週1回のサプリメント添加を推奨

注意すべきポイント

初めての繁殖では焦らずに進めることが大切です。交尾が確認できなくても、翌年まで待つ勇気も必要です。無理な繁殖は親個体の健康を損なう可能性があります。

繁殖のトラブルシューティング

交尾しない場合

温度設定の再確認、個体の成熟度チェック、ペアの相性を検討。必要に応じて別のオスを試す

妊娠しない場合

栄養状態の見直し(給餌の見直し)、環境ストレスの軽減など試す

無精卵ばかりの場合

オスの成熟度確認、交尾の成功確認、別のオスとのペアリングを検討

産卵予定日を大幅に過ぎる場合

すぐに獣医師や専門家に相談

産卵時に全ての卵を産まない場合

卵詰まりの可能性優しく手で押し出す

解決できない場合は、すぐに獣医師や専門家に相談

卵が詰まって押し出している時の写真

健康管理と計画

定期的な健康チェック

繁殖期間中も継続的に観察し、体重測定や行動記録で異常の早期発見に努める

獣医師との連携

異常があれば即相談。エコー検査などの専門的な診断も活用

次世代の管理計画

孵化したベビーの飼育スペース、餌の確保を事前に計画的に準備、販売や譲渡の計画も考慮

最後に

繁殖は責任を伴います。新しい命を迎える準備が整っているか、十分に検討してから始めましょう。適切な知識と準備があれば、初めての方でも成功可能です。

ボールパイソンの繁殖は、準備から孵化まで約7〜8ヶ月という長い期間を要する大きなプロジェクトです。

成功への鍵は、親個体の健康管理、適切な環境設定、そして何より日々の観察と記録です。特に初めての繁殖では、思うようにいかないことも多いかもしれませんが、それも貴重な経験となります。

この記事で紹介した手順を参考に、ぜひ素晴らしい繁殖体験を楽しんでください。

繁殖に関する質問や、実際の経験談がありましたら、ぜひLINEやXでお聞かせください。

皆様の成功を心より応援しています!